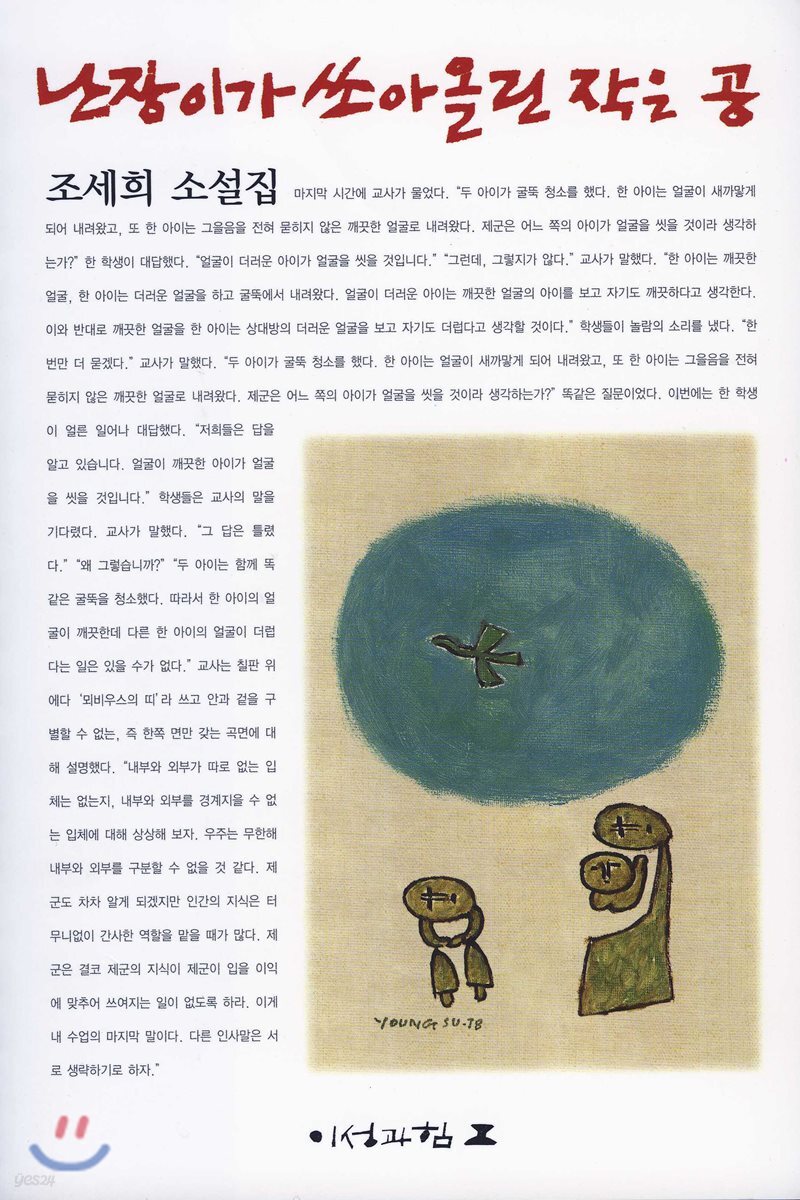

이 책을 통해 난, 1970년대에 살았다면 나 역시 노동운동을 했을지도 모르겠다는 생각을 했다. 이 책은 재작년에 한 번 읽은 책이었다. 하지만, 난 이 책을 남에게 선물하지 않았다. 이 찝찝한 기분을 주는 책을 선물해서 남까지 우울함에 빠뜨리고 싶지 않았다. 그래서 이 책은 조정래씨의 '전태일 평전'과 함께 내 머리맡 책장을 늘 장식하고 있었다. 이 책을 읽게 다시 꺼내든 건, 조세희씨가 1년 전 쯤 인터뷰를 했던 한 글에 기인한다. 정확한 내용은 아니지만, 내 기억에 따르면 이런 내용이다

'난쏘공이 200쇄를 넘어섰습니다. 태어나지 않았으면 좋았을 이 책이 태어나고, 아직도 200쇄가 넘도록 읽히고 있다는 사실은, 지금 우리의 상황이 이 책이 태어나던 그 때의 상황과 크게 다르지 않다는 사실을 보여주는 기록이라, 200쇄는 참 부끄러운 기록입니다.'

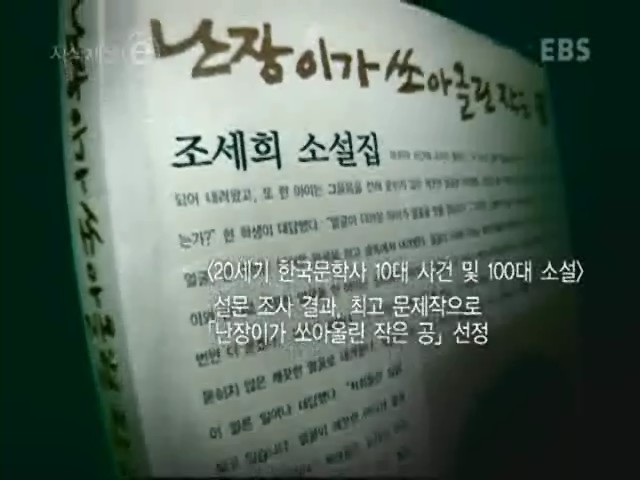

부끄러운 기록. 대한민국에서 교육을 받은 사람 중 난장이가 쏘아올린 작은 공을 모르는 사람이 몇이나 될까? 옴니버스(Omnibus) 형식으로 여러 단편 소설이 그 당시의 열악했던 노동현장의 모습과 불합리한 사회모순을 지적하는 이 한 권의 책을 제대로 읽은 사람은 또 몇이나 될까? 200쇄라는 기록이면 수많은 주변사람 또한 읽었어야 할터인데 정작 주변에 이 책 한 권을 제대로 읽은 사람이 없어서, 이 책에 대한 이야기를 나눌 사람이 없어 아쉽다.

사용자와 노동자의 문제를 다룬 이 소설에서의 '난장이'는 암울하다. 모두 아는 철거장이 나와 집을 철거당하는 철거민으로써의 집없는 '난장이'. 정직한 기계공으로써의 '난장이'. 그리고 '난장이'에게서 태어난 또다른 사회적 '난장이'들의 삶의 모습만을 다루었다면, 이 책은 그들의 하소연으로 끝나버렸을지도 모르겠다. 이 소설에 나오는 사용자의 아들인 '윤호'와 '은희'의 노동문제에 대한 의식과 관심은 작가가 세상에 바라는 작은 관심이 아니었을까?

이 책을 읽으며 사실 난 고민해보았다. 나의 입장에 대해서, 우리 아버지는 노동자이셨다. 아버지도 다른 사람들처럼 밤이면 같이 일한 사람들과 허름한 술집에 앉아 같이 술을 마시며, 신세한탄을 하고 사용자들을 욕했을지도 모른다. 그 당시 어린 나는 아무것도 몰랐지만, 이제 사용자의 입장으로 사람들을 부리는 아버지의 모습을 바라본다. 아니 조금씩 세상을 알아가던 중학교 이후로는 사장님으로써의 아버지만을 보아왔다. 10년이면 너무 늦었나. 아버지의 모습이 참 많이 바뀌었다는 걸 깨닫기에. 하지만 아버지는 착한 사용자다. 그걸 안다. 그래서 다행이다.

어쩌면 난 윤호와 같은 입장인지도 모른다. 하지만 난 소외된 계층을 바라볼 자신을 잃었다. 블랙홀처럼 깊어만 가는 문제를 내가 나서겠다고 발 담그다가 그 안에 빠져버릴까 무서워 겁먹고 있다. 한 책이 날 다시 한심한 인간으로 만든다.

.jpg)

![[2024 노벨문학상] 수상작가 한강](http://image.yes24.com/images/00_Event/2024/0930Nobelresult/bn_720x360.jpg)

![[사락] 매월 혜택 증정! 꾸준하게 독서모임](http://image.yes24.com/images/00_Event/2024/0926Sarak/bn_720x360.jpg)

.jpg)

.jpg)

![예스24 X JTBC <소탐대실> 콜라보 [서탐대실]](http://image.yes24.com/images/00_Event/2023/0921Youtube/bn_mobile_720x360.jpg)