YES24 카테고리 리스트

YES24 유틸메뉴

- Global YES24안내보기

-

Global YES24는?

K-POP/K-Drama 관련상품(음반,도서,DVD)을

영문/중문 으로 이용하실 수 있습니다.Korean wave shopping mall, sell the

English

K-POP/K-Drama (CD,DVD,Blu-ray,Book) We aceept PayPal/UnionPay/Alipay

and support English/Chinese Language service作为出售正规 K-POP/K-Drama 相关(CD,图书,DVD) 韩流商品的网站, 支持 中文/英文 等海外结账方式

中文Exclusive ticket sales for domestic and international pop artists

Global yesticket

어깨배너

| 정가 | 30,000원 |

|---|---|

| 판매가 | 27,000원 (10% 할인) |

| YES포인트 |

|

| 결제혜택 | 카드/간편결제 혜택을 확인하세요 카드/간편결제 혜택 보기/감추기 |

|---|

| 구매 시 참고사항 |

|

|---|

품절

- 수량

- 국내배송만 가능

- 최저가 보상

- 문화비소득공제 신청가능

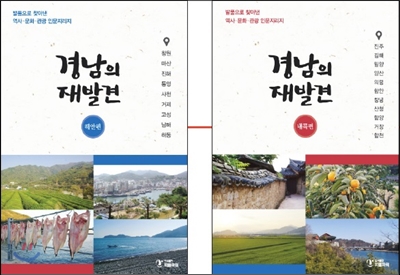

이 상품의 시리즈 (3개)

품목정보

| 발행일 | 2013년 11월 20일 |

|---|---|

| 쪽수, 무게, 크기 | 664쪽 | 153*224*55mm |

| ISBN13 | 9791195096923 |

| ISBN10 | 1195096925 |

이 상품의 이벤트 (5개)

-

2024년 10월 04일 ~ 2024년 11월 30일

-

2024년 11월 01일 ~ 2024년 11월 30일

-

상시

책소개

줄거리

진주를 취재하며 가장 많이 들었던 얘기가 ‘진주 정신’이었다. 눈에 보이는 풍경과 땅 곳곳에 서린 역사 이야기만 모아도 차고 넘칠 것 같은 이곳에서 보이지도 않는 ‘진주 정신’을 강조하는 이유가 뭘까 궁금했다. 결국 넉넉한 살림, 예부터 풍족하게 누렸던 고급문화, 굽히지 않는 자존심 등으로 정리했다. 그리고 그 뿌리는 상당히 먼 옛날까지 거슬러 올라가야 했다. 이 과정에서 진주가 나라 안에서 경주 다음으로 본관이 많은 곳이라는 것을 알게 됐다. 그 유난스러운 ‘진주 정신’은 생각보다 매우 뿌리가 깊다.

김해에서 예부터 유명한 그 들판은 높이 382m 분산에서 한눈에 들어온다. 나지막한 산 정상에서 김해 도심과 들판은 눈에 걸리는 것 없이 펼쳐진다. ‘김해 흉년 들면 경남이 굶는다’는 옛말에 허세는 없다. 김해는 누가 뭐라 해도 평야다. 서부 산간지역과 견주면 보잘것없는 산세를 품은 이 땅은 그 덕에 어디보다 넉넉한 들판을 품을 수 있었다. 김해 이야기는 당연히 들판에서 시작해야 했다.

밀양시 삼랑진읍 ‘작원관지(鵲院關地)’라는 곳이 있다. 한적한 곳에 외롭게 서 있는 옛 관문에서는 경부선·경전선 철길, 낙동강, 대구·부산고속도로가 한눈에 보인다. 예부터 영남지방 동서남북을 잇는 교통요지라는 이곳 사람들 자랑에는 과장이 없다. 더불어 임진왜란 때 조선 사람 700명이 왜군 1만 8000여 명에 맞서 버텼다는 역사에서 밀양 사람 기질을 엿볼 수 있다. 작원관지는 교통요지 밀양, ‘호투쟁(好鬪爭)’이라는 여기 사람 성정을 엮을 만한 곳이다.

양산은 ‘4대 강 사업’ 공사 현장을 제대로 마주친 곳이다. 양산 원동면·물금읍·동면을 지나는 낙동강을 따라 이어진 자전거 도로는 주변 풍경과 더불어 그럴듯하다. 하지만 낙동강 사업은 원동 딸기·수박·매실 이름을 잊게 했다. 양산은 이른 개발로 부유한 도시가 됐지만 동시에 빼어난 자연을 잃어 고민하던 지역이기도 하다. 공단이 들어서면서 시커멓게 변한 양산천이 도심 휴식처로 되살아난 지는 얼마 되지 않는다. 자연과 사람, 개발과 보존을 조화롭게 이루는 것은 오늘날 양산시가 풀어야 할 큰 과제다.

의령은 처음 찾았을 때는 그 매력이 한눈에 들어오지 않는다. 풍경이나 음식, 옛 흔적 등 그 자산이 없지는 않되 빼어난 무엇인가를 찾기 어렵기 때문이다. 매력적인 자산들을 찾기까지 시간이 걸렸던 의령에서 이야기 가닥을 뽑은 곳은 한우산 정상이다. 의령에서 두 번째로 높은 산에서 보이는 것은 눈 닿는 데까지 이어지고 두루 퍼진 봉우리들이다. 눈에 띄는 마을이나 들판은 함안 것이고 창녕 것이다. 의령 봉우리에서 의령이 보이지 않았던 셈이다. 마주치고 겪으면서 다가서야 수줍게 매력을 드러내는 의령. 이 땅이 경남 사람과 유난히 닮은 무뚝뚝한 고장이라는 생각을 한 게 그때다.

함안에서는 나라에서 가장 길다는 ‘둑방길’을 만날 수 있다. 둑은 함안 가야읍과 법수면에 펼쳐진 넓고 고른 들판을 낳은 어미 같은 존재다. 더불어 둑길은 여기 사람들은 물론 바깥사람들도 즐겨 찾는 훌륭한 산책로이기도 하다. 둑과 강 사이 곳곳에 만들어진 벌은 사람에게 보기 좋고 짐승에게는 살기 좋은 곳이다. 게다가 여기 사람들이 자랑하는 ‘악양루 석양, 반구정 일출’이라는 절경 역시 그 배경은 둑길이 된다. 둑길을 산책하듯 그 생김새를 묘사하는 것만으로 함안 이야기를 시작하기에는 충분했다.

창녕 이야기는 옥천리 관룡사 뒤에 있는 봉우리인 ‘용선대’에서 시작한다. 관룡산과 영취산, 쌍교산이 감싼 옥천리 마을을 한눈에 볼 수 있는 자리다. 눈을 돌리면 서북쪽으로 멀리 화왕산 자락까지 펼쳐진다. 하지만 창녕 이야기를 의젓한 산 이야기로 시작한 것은 더 큰 자산인 물 이야기를 하고 싶어서였다. 창녕 서·남쪽을 감싸며 흐르는 낙동강, 유명한 부곡온천, 나라 안에서 최고라는 내륙습지 우포늪까지 보듬은 창녕이 내세울 자산은 산줄기보다 물줄기라고 여겼다.

산청을 다녀오고 오랫동안 남은 인상은 지리산자락 곳곳에 걸친 조각구름이었다. 밖에서는 드물지만 이곳에서는 흔한 풍경을 마주친 곳은 금서면에서 삼장면으로 넘어가는 길에 있는 ‘밤머리재’다. 그리고 고개를 넘어 삼장면을 지나 닿은 곳이 시천면이다. 영남을 대표하는 유학자 남명 조식(1501~1572)이 말년을 보낸 곳이다. 경남을 대표하는 명산 지리산과 영남 사림을 대표하는 이름 높은 선생을 묶을 수 있던 곳에서 산청 이야기는 시작한다.

함양은 경남에서 유난히 영·호남 경계가 옅은 곳이다. 신라·백제를 고장 이름 앞에 번갈아 붙이던 역사, 지리산·덕유산이 조화롭게 감싸는 땅 생김새, 음식에 밴 손맛이 그렇다. 길 하나를 사이에 두고 영·호남 말씨가 분명히 갈리되 삶은 경계가 없는 매치마을. 이곳이 함양이 품은 매력을 은유한다고 여겼다. 대부분 눈여겨보지 않는 소박한 마을이야말로 함양 이야기를 풀어나가기에 그럴듯한 곳이라고 판단했다.

거창에서는 이 땅이 지닌 헤아릴 수 없는 매력을 제쳐놓고 굳이 ‘거창사건 추모공원’에서 이야기를 시작했다. 민간인 학살, 나라가 저지른 이 씻을 수 없는 죄는 오늘날에도 그 흔적이 경남 곳곳에 남아 있다. ‘경남의 재발견’에서는 이 내용을 반드시 다루고자 했다. 그리고 그 얘기를 하겠다면 다른 지역보다 거창이 낫겠다고 여겼다. 거창은 그나마 나라에서 죄를 일찍 인정하고 고개를 숙인 지역이다. 잘 정돈된 묘역을 거닐며 먼저 눈에 띈 것은 육면체 윗면과 앞면을 사선으로 깎은 검은 비석이다. 그리고 묘비에 새긴 제각각인 태어날 날짜와 똑같은 죽은 날짜. 이를 그대로 옮기는 것만으로 비극을 전하기는 충분하다 여겼다.

합천 이야기는 땅 이름 풀이부터 시작한다. 합천(陜川)은 한자 그대로 읽으면 ‘협천’이다. 곳곳에 솟은 산과 그 사이 좁은 계곡을 보면 ‘좁은 내’라는 이름은 땅 모양새와 맞아떨어진다. 협천을 합천으로 부른 것은 1914년 협천군·초계군·삼가현이 묶이면서다. 당시 사람들이 ‘세 개 고을을 합하였으니 협(陜)보다 합(合)이 맞다’며 주장했다는 기록이 있다. 그때부터 한자는 그대로 쓰되 ‘합천’이라고 읽기로 했다는 것이다. 어쨌든 이 같은 이름 풀이를 옮긴 까닭은 이 땅이 경남에서 가장 면적이 넓어서다. ‘좁다(陜)’라는 글자를 기어이 ‘더했다(合)’고 읽는 이유가 있다.

해안편

마산은 바다를 내주고 메운 땅 위에서 덩치와 살림, 자존심을 키운 도시로 읽힌다. 그리고 오늘날에도 마산지역 도시계획 상당 부분 역시 바다를 메우는 작업에서 시작한다. 이 때문에 바다와 가까운 도시 마산에서 실제로 바다는 가깝지 않다. 게다가 물밑이 훤히 보일 정도로 맑은 바다를 볼 수 있는 곳은 훨씬 귀하다. 차고 넘치는 마산 자랑 속에서 바다만 쏙 빠지는 이유다. 이에 대한 아쉬움을 달랠 수 있는 귀산동 ‘마창대교’ 아래서 마산 이야기는 시작한다.

진해는 중원로터리를 중심으로 서북쪽에 있는 북원로터리, 남쪽의 남원로터리가 시가지 중심이다. 이 3개 로터리를 중심으로 사방으로 뻗은 도로 사이에 들어선 주택과 상가는 격자형으로 반듯하게 정돈돼 있다. 100년이 지난 오늘날에도 흠잡을 게 별로 없는 시가지다. 그리고 이 시가지는 근·현대 도시 맵시를 한 공간에서 볼 수 있는 곳이기도 하다. 다른 곳과 달리 진해 매력은 일상에 널린 풍경에서 찾을 수 있다.

통영에서 가장 많이 들었던 이야기는 ‘통제영’이다. ‘통영(統營)’ 이름부터 이곳에 남아 있는 유·무형 자산 대부분이 400여 년 전 들어선 ‘삼도수군통제영(三道水軍統制營)’에서 비롯한 것은 사실이다. 하지만 통제영만으로 늘 여유롭고 발랄한 통영 유전자를 설명하기에는 아쉽다. 그래서 찾아낸 곳이 ‘욕지도(欲知島)’에 있는 패총, 즉 조개무지 흔적이다. 선사시대부터 현재까지, 뭍에서부터 멀리 섬까지 통영은 풍요로운 자연이 늘 넉넉한 삶을 거들었던 곳이다.

사천 이야기는 서포면 비토섬에서 시작한다. 삼천포항 활기와 항공산업 거점이 된 사천 동부지역에 대한 자랑은 흔히 접할 수 있다. 그러나 거듭 생각해도 사천이 품은 매력은 서쪽 섬과 갯벌이다. 사천이 경남에서 가장 넓은 갯벌을 품은 땅이라는 점, 그리고 그 갯벌을 여기 사람들이 귀하게 여긴 게 오래되지 않았다는 점도 사천 서부지역이 품은 매력을 기어이 앞세우고 싶은 이유다.

거제에서 가장 이른 아침을 맞는 곳은 항구와 조선소다. 거제는 경남에서 국가어항이 가장 많은 곳이다. 그리고 경남은 물론 나라에서 꼽는 거대 조선소가 있는 지역이기도 하다. 어업과 조선업은 거제는 물론 경남 살림을 살찌우는 산업이다. 거제 곳곳에 있는 해수욕장, 해금강으로 대표되는 섬 풍경을 제쳐놓고 장목면 외포항과 조선소 인근 지역 출·퇴근 풍경을 한 번에 묶어 정리한 이유다.

고성은 경남에서 가장 깨끗한 바다를 길게 낀 곳 가운데 하나다. 고성 해안선에는 당연히 있음 직한 어촌이 매우 드물다. 수심이 얕아 큰 어장을 이루지 못한 탓이다. 그렇다고 어설픈 위락시설이 들어서지도 않았다. 게다가 지형과 근해 양식업 탓에 그럴듯한 해수욕장도 조성된 곳이 없다. 그다지 쓰임새가 없었던 바다는 덕분에 손때조차 타지 않은 바다가 됐다. 그리고 그 깨끗한 바다가 오늘날 고성이 내세우는 자랑거리다.

남해는 ‘보물섬’이라는 별명답게 자랑할 게 많다. 그래서 굳이 양아리 벽련마을에서 갈 수 있는 섬 ‘노도’를 먼저 찾았다. 남해는 너른 들판이 없는 땅이었다. 그렇다고 섬을 둘러싼 바다에서도 큰 수확을 얻는 곳도 아니었다. 하지만 여기 사람들은 척박한 환경 탓을 하지 않고 부지런하게 살림을 꾸렸다. 오늘날 남해에 넘치는 자산은 부족한 것을 채워나갔던 억척스런 사람들이 만든 결과물이다. 가진 게 없었기에 더 많은 것을 가질 수 있었던 셈이다.

하동은 경남이 유난히 편애한 땅이라는 인상을 줄만하다. 지리산, 섬진강, 한려수도, 평사리 들판 등 한 가지만 지녀도 그럴듯한 자산은 하동 울타리 안에 모두 있다. 여기 사람들이 어지간해서는 다른 고장 생김새를 부러워하지 않는 것은 당연하다. 땅 생김새만 풀어놓아도 하동이 지닌 매력은 쉽게 드러낼 수 있다. 그리고 하동뿐 아니라 경남 것이기도 한 지리산·한려수도를 빼더라도 남는 섬진강. 빼어난 하동 풍경 이야기는 바로 섬진강으로 이어진다.

출판사 리뷰

상품정보 안내

세트도서는 개별서지정보를 모두 제공하지 못하는 경우가 있습니다. 각 권의 상세페이지도 참고해 주세요.

회원리뷰 (0건)

매주 10건의 우수리뷰를 선정하여 YES포인트 3만원을 드립니다.3,000원 이상 구매 후 리뷰 작성 시 일반회원 300원, 마니아회원 600원의 YES포인트를 드립니다.

eBook은 다운로드 후 작성한 리뷰만 YES포인트 지급됩니다.

클래스는 첫번째 회차 주문확정 시점부터 마지막 회차 주문확정 후 30일 이내 작성한 리뷰만 포인트가 지급됩니다.

CD/LP, DVD/Blu-ray, 패션 및 판매금지 상품, 예스24 앱스토어 상품 제외됩니다. 리뷰/한줄평 정책 자세히 보기 리뷰쓰기

등록된 리뷰가 없습니다.

첫번째 리뷰어가 되어주세요.

한줄평 (0건)

1,000원 이상 구매 후 한줄평 작성 시 일반회원 50원, 마니아회원 100원의 YES포인트를 드립니다.eBook은 다운로드 후 작성한 리뷰만 YES포인트 지급됩니다.

클래스는 첫번째 회차 주문확정 시점부터 마지막 회차 주문확정 후 30일 이내 작성한 한줄평만 포인트가 지급됩니다.

CD/LP, DVD/Blu-ray, 패션 및 판매금지 상품, 예스24 앱스토어 상품 제외됩니다. 리뷰/한줄평 정책 자세히 보기

등록된 한줄평이 없습니다.

첫번째 한줄평을 남겨주세요.

배송/반품/교환 안내

배송 안내

| 배송 구분 |

예스24 배송

|

|---|---|

| 포장 안내 |

안전하고 정확한 포장을 위해 CCTV를 설치하여 운영하고 있습니다. 고객님께 배송되는 모든 상품을 CCTV로 녹화하고 있으며, 철저한 모니터링을 통해 작업 과정에 문제가 없도록 최선을 다 하겠습니다.

목적 : 안전한 포장 관리 |

반품/교환 안내

※ 상품 설명에 반품/교환과 관련한 안내가 있는경우 아래 내용보다 우선합니다. (업체 사정에 따라 달라질 수 있습니다)

| 반품/교환 방법 |

|

|---|---|

| 반품/교환 가능기간 |

|

| 반품/교환 비용 |

|

| 반품/교환 불가사유 |

|

| 소비자 피해보상 |

|

| 환불 지연에 따른 배상 |

|

.jpg)

![[사락] 매월 혜택 증정! 꾸준하게 독서모임](http://image.yes24.com/images/00_Event/2024/0926Sarak/bn_720x360.jpg)

.jpg)

![예스24 X JTBC <소탐대실> 콜라보 [서탐대실]](http://image.yes24.com/images/00_Event/2023/0921Youtube/bn_mobile_720x360.jpg)